ホメオパス&自然派獣医師の今村です。

和歌山のパンダも帰国が決定してしまいましたね。とても繁殖上手なお母さんパンダの良浜(ラウヒン)が沢山の子供たちを生んで育ててくれたので、多くの子パンダがたくさんいてにぎやかな場所でした。全くいなくなってしまうことに驚いています。

中国で元気に余生を過ごしてほしいものです。

知っているようで知らない、動物たちの魅力的な舌

哺乳類の中でも、人は特に手先が器用な動物です。

人類は進化の過程の中で、四つ足歩行から、直立歩行になりました。後ろ足で立つことが出来たことによって、手が自由に動かせるようになった結果、道具を扱うようになります。手を細かく動かすことで脳が発達していき、言語や感情も豊かになり、地球の環境に適応していき、世界中に人口を増やしていっています。

このような繊細な動きのできる手は、実は27個の小さな骨が集まってできています。骨だけでは動くことが出来ないので、関節、神経、血管、筋肉、腱がギュッと集まっています。それらが連動することで小さいものをつかんだり、握手をしたり、添えたり、撫でたりすることが出来るようになっています。

動物種によって違う舌の使い方

そんな人の手に相当するのが、動物たちの舌です。

動物達の手先は繊細な動きはできません。握手をすることも、物をつかむことも、物を作ることにも適してはいません。(もちろん、ヒト科に属するチンパンジーやゴリラは人のように手を器用に使うことが出来る動物もいます)

人の手の代わりに、舌を使って愛情を表現したり、ストローの代わりに水を飲んだりしています。動物種によっても舌の使い方は違ってきます。

猫

猫は舌の表面にはとげのような突起をもち、骨から肉をこそげとるようなことが出来ます。水を飲むときも舌を水の表面にくっつけて持ち上げてから飲んでいます。

また、猫さんのゴロゴロという声も、舌骨の動きを使って発声の補助をしています。

なんと、ゴロゴロ音の周波数帯は25~150Hzにあり、この周波数は骨密度の強化や骨の成長、骨折、他にも痛み、浮腫、筋肉の成長や緊張の緩和、関節の柔軟性の向上、および創傷の治療に用いられる周波数に対応しています。猫たちはゴロゴロと喉を鳴らすことにより怪我の回復時間を短縮し、寝ている間の運動不足時の筋肉と骨の強度を維持できる仕組みができていることが推測されました。

犬

犬たちは舌の表面にとげのようなものはありません。水を飲むときは舌の裏側をつかうようにして、スプーンですくうようにして飲んでいます。

キリン

キリンは長―い舌を持っています。それを使って高い木の枝を巻き取って葉っぱをこそげとります。そして葉っぱだけを食べています。

牛

牛も、草に舌を絡めて引き抜くようにして食べています。短い草がおいしいので、あまりにも長く伸びてしまうと食べなくなってしまいます。

草を舌で絡めて、前歯を使ってかみ切ります。そして、口の中では、奥歯で磨り潰しながら草団子のようなものにまとめて飲み込んでいきます。

そんな魅力的な舌を見てきましょう

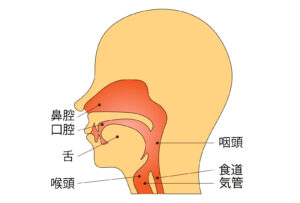

口腔という器官

舌は口の中にあります。口腔という器官の中の一つです。ここは主に、食べ物を取り入れる働きをしています。口腔には唇、歯、頬、口蓋、唾液腺などがあります。

舌の構造

そうなんです。舌は4つの筋肉から成り立っています。しかも、筋肉の走行は同じ向きではなく、横縦斜めになるように重なり合っています。こうすることで、舌自体の大きさを太くしたり、平べったくしたり、丸めたり、上下左右に動かすことが可能になります。たったこれだけの筋肉群で、複雑な動きが出来るようになっています。

また舌を口の中に支えておく外側の筋肉群もあります。これらを通じて水をすくって飲むこと、食べ物を小さくするための補助道具だったり、食べ物を飲み込みやすくしています。

舌骨は胸の筋肉とくっついているだけで、まるで空中ブランコの持ち手のような役割をしています。

舌には味覚を感じる「味蕾:みらい」があるよ

私たち人も味を感じ取ることができるように、動物達も舌で味を感じています。ですが、人ほど敏感ではありません。それぞれの動物によって重要な味覚の感度が変わってきます。

ヒト

人にはみらいが5000~1万個あると言われています。残念なことに年齢を重ねると「みらい」の数も減ってきてしまいます。人では5つの味覚を感じ取れると言われています。甘味、酸味、塩味、苦味、うま味です。辛味や渋みは「みらい」ではなく、痛覚で感じ取っています。昔は味覚地図があって、それぞれで感知できる味が分かれていると言われてきましたが、今は一つの「みらい」でまんべんなく味を感じ取れることがわかってきました。ただ感受性の差はあるかもしれなくて,舌の先端部で甘味と苦味に対して高く,舌縁部で塩味,酸味およびうま味に対する感受性が高い傾向にある。ただ、厳格な違いはなさそうです。

動物の味覚の特徴

犬

犬は約2000個の味蕾を持ち、甘味、酸味、塩味、苦味の4つを感じ取ることができますが、うま味(旨味)については人間ほど敏感ではありません。

猫

猫は約500個の味蕾を持ち、塩味、酸味、苦みを感じ取りますが、甘味はほとんど感じ取れません。これは、肉食に特化した食性から進化した結果と考えられています。タンパク質が腐っていたりするときに発生する苦みや酸味をなるべく早く感知して食べないようにするためです。甘みはブドウ糖などの糖類で感じ取るために、肉食派である猫は、食事の中の糖がすくないために、肉食さんには必要ない部分ということになり未発達になっています。

猫さんはグルメだと言われますが、味覚だけをみると、そうでもないのです。実は食欲は嗅覚と連動しています。匂いがないと食欲は減退してしまいます。もし、愛猫さんが食欲不振になったら、鼻が詰まっていないか確認してあげてください。

草食動物

一方、草食動物の牛は、15000〜25000個の味蕾を持ちます。これほど鋭敏な感覚が必要なのは、植物の中から毒草を見分けるためです。一本一本の草の中から食べてはいけないものを感じ取るのに必要だったのでしょう。

舌で見る健康状態

東洋医学には舌診というのがあります。舌の表面の色や模様、乾燥しているのか潤っているのか、厚ぼったいのか薄いのか、舌のふちの状態などによって、全身状態を見ることが出来ます。

例えば、舌の色が赤いと身体に熱があふれている状態になります。一方、薄い色や紫色になると貧血や血の滞りが考えられます。

他にも、舌の表面についている付着物(舌苔)の色によってのもいろいろとわかることがあります。自分の舌の観察も面白いですし、ぜひ愛犬愛猫さんの舌の色を見ておいてください。

グルーミング

私たちが手を使って、洗浄消毒をしたり、握手をしたり、ハグをしたり、なぐさめあったりすることを、動物さん達は舌を使っています。いわゆるグルーミングといいます。自分の体のケアをする場合をセルフグルーミング、仲間や家族など相手におこなうことを社会的グルーミングといっています。

グルーミングは自分の体に付いたゴミやノミダニなどの寄生虫を取り除くことや、皮脂を取り除いて身体を清潔に保つ役割もあります。怪我などの部位を舐めてきれいにもします。自分自身を落ち着かせる行動の一つ(ストレス反応)でもあり、ストレスによる緊張状態が続くときに自然と体を舐めて気分を落ち着かせていきます。

また、唾液の気化熱を利用して、放熱効果による体温調節の一面もあります。

社会的グルーミングには性行動や喧嘩の和解、群れの中の順位の維持などの役割があります。愛情表現であったり、リラックスを促すしぐさとして使っています。

これらのグルーミングには、舌だけではなく唾液がとても重要な働きをしています。

実は唾液というのは、食べ物を分解する消化酵素だけを分泌するのではなくて、口という外界とつながっていて、なおかつ食べ物という異物を身体の中に入れるために、殺菌効果のある物質を分泌しています。いわゆる、リゾチームとか、ラクトフェリンとか、IgA抗体とかになります。

これらの抗菌抗ウイルス作用の唾液をつかって、怪我をした部位の洗浄や消毒をしています。

レメディ選び

実は舌の状態からもレメディを選ぶことが出来そうです。ボーリッケのレパートリーから検索すると、以下のレメディなどがみつけられます。

舌が固い Sil、Calc-fなど

ひび割れ Ars、Nit-ac、Kali-bi、Rhus-tなど

さいごに

動物たちの舌の使い方、面白かったでしょうか?

舌の機能を活性化させることが出来れば、認知機能にも脳トレにも役に立ちます。

動物さん達に舌のトレーニングをするためには、ボウルやマットにペースト状にしたフードを擦り付けておいて、それを舐めさせてあげましょう。歯の強い子であるならば、硬い骨などを食べさせてあげましょう。

唾液の分泌を促し舌を使うことで、脳トレにも、暇つぶしにもなります。

ただ、必ず見ている範囲で与えてくださいね。

ホメオパシーの相談だけではなく、健康寿命を延ばすためのお手伝いをしています。動物達も生活しやすく、飼い主さんとの関係も良くなるように、動物達の愛情に感謝を込めて。

ホメオパシー相談、なんでも相談、セミナー(一人からOK)など開催中です。

申込みは公式LINEへ